こんにちは、読書大好きPonです。

今回は読書の大切さと読書管理の方法について書いていきたいと思います。

みなさんは読書管理をどのようにされていますか。アナログ管理、WEB管理、エバーノート管理などあると思いますが、それぞれの長所を見ながら、自分に合った読書管理を見つけていきましょう。

読書の大切さ

1人の人間が経験できる人生は一つだけです。しかし100冊の心に残るような本を読めば、100通りの人生にも勝る経験を積むことができる。ビジネスの現場で経験は強力な武器となります。(PRESIDENT 2014.9.1号 自分を変える勉強法)

PRESIDENT (プレジデント) 2016年4/4号

本当にそうですよね、自分自身の幅を広げるために読書は重要です。

ホリエモンも以前は読書なんてしなかったらしいですが、獄中で大量の本を読み、本の大切さを知ったと言っていました。

ちなみに、みなさんは読んだ本って覚えてますか?僕はたまにこの本読んだっけ?って忘れることがありました。本の内容さえも忘れ去っていることもしばしば。結局それって本が自分の血肉化していない状態です。

読んだら満足してしまうのもわかるけど、せっかく読むなら実践したい。読みっぱなしで何も行動が変わっていないのはただの自己満足とも言えなくもない。確かにシャワーのように大量に浴びて、いい言葉を自分に聞かせることも大事だとは思いますが、ある程度読書に慣れ親しんできたらしっかり読んだ本のアフターケアをしましょう。

書評・感想の必要性

自分が読んだ本についてしっかりまとめておくことはすごい重要。せめて引用だけでも書き出しておくと、概要が後日短時間でつかめるのでいいですよね。最初は難しく考えずに自分のためになんでもいいから残しておく習慣をつけるといいと思います。習慣化して楽しくなってきたら、人に見せれる書評レベルで書いていくのもモチベーション維持のためにはいいかもしれませんね。

以前、読んだPRESIDENTに大和製作所の藤井薫社長の言葉が載っていました。

一冊の本を読むのにかける時間は20%、その内容についての思考に30%、実践、つまり講義などでの活用に25%、見直しと再度の実践に25%としている。おそらく、多くの人は読むことだけに100%のエネルギーを使ってしまうのではないだろうか。娯楽のための読書ならそれでかまわないが、仕事として人に伝えられるレベルにまでするには、著者が伝えたいことを、著者と同レベルで理解することが大切だ。(PRESIDENT 2014.9.1号 自分を変える勉強法「大和製作所社長 藤井薫」)

すごいですよね。これぐらいのレベルで本を読んだら自分の血肉となるんじゃないかなと思います。

僕自身はまだまだこのレベルには到達していない。

読書管理の方法

まずは読んだ本や読みたい本をどうやって管理するかという点です。

大きく3つの管理方法があります。

- アナログで管理する方法(読書ノートなどを利用する)

- WEB上で管理する方法(さまざまな読書管理サービスがあります)

- Evernoteを使う(普段使ってるエバーノートを活用する)

アナログで管理する

アナログ感ってやっぱり大事ですよね。KindleやKoboなど電子書籍が台頭する中で根強く人気な紙の本。いまのところなくなる気配はないですよね。そうなったらやっぱりアナログで手書きで管理するって良さもあると思います。

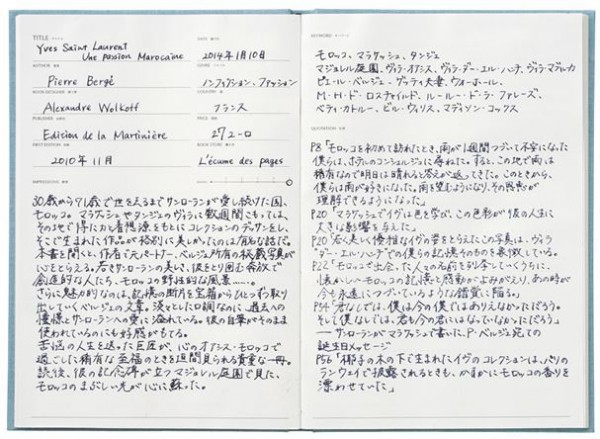

[読書記録しおり]

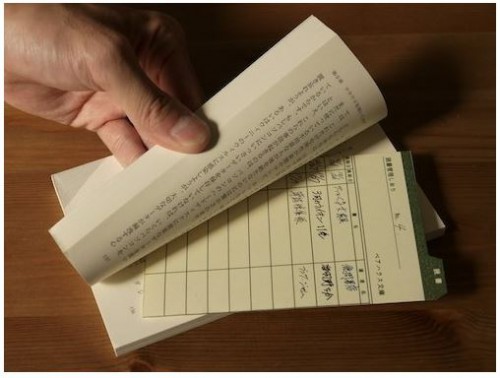

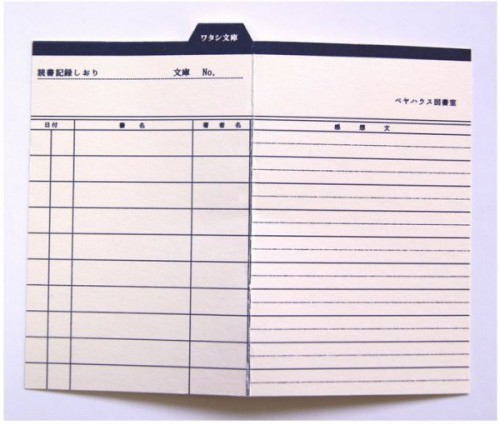

まずアナログで面白いのが読書記録のしおりです。

Amazon.com, Inc. or its affiliates Amazonより引用

Amazon.com, Inc. or its affiliates Amazonより引用小学生のころを思い出します。自分用のしおりをスケジュール帳にはさんで、読んでる本を一元化する使い方ができそうです。

Amazon.com, Inc. or its affiliates Amazonより引用

Amazon.com, Inc. or its affiliates Amazonより引用デザインも昔ながらで懐かしさを覚えます。これがアナログの魅力。友達に借りた本にこれがはさまってたらドキドキしちゃいそう。

Amazonで購入できます。読書記録しおりワタシ文庫 (ネイビー)

[読書ノート]

次は読書ノートを利用するという方法。読書ノートもAmazonや楽天、本屋さんにいろいろな種類があります。おすすめはこのリーディングエディットです。

Copyright ©2000 – 2016 MARK’S Co.Ltd All rights reserved

Copyright ©2000 – 2016 MARK’S Co.Ltd All rights reservedエディットと言えば手帳で有名なメーカーですが、ライフログ用としてこの読書専用の手帳もつくっています。

Copyright ©2000 – 2016 MARK’S Co.Ltd All rights reserved

Copyright ©2000 – 2016 MARK’S Co.Ltd All rights reservedかなりオシャレ感があって使いたくなるデザインです。読書ノートをつけることで、本を読み返すことなく短時間でそのときの記憶を思い出せるのが魅力です。サイトを見ると書き方も一工夫していて楽しい読書ノートがつくりたくなります!!

Amazonで購入できます。READING EDiT/リーディングエディット【ベージュ】読書ノート 本よむEDit EDI-NB

WEB上で管理する

WEB上で管理する方法として、「メディアマーカー」、「読書メーター」や「ブクログ」といったサービスがあります。どれも特徴があって便利な機能が満載です。今回はメディアマーカーについて説明したいと思います。

メディアマーカー(Media Marker)

©2007-2016 ClickAssist

©2007-2016 ClickAssist読書管理ができるWEB上のサービスで、自分で本の登録をして、読了、感想、引用などが設定できます。

写真付で情報が一元管理できます。Amazonとも連携しているのですぐに購入することもできます。

©2007-2016 ClickAssist

©2007-2016 ClickAssist登録 > アマゾンのタブを選択して、本のタイトルを入力すると検索結果が表示されます。そこから自分の登録したい本をバインダー登録します。(上の写真の場合は嫌われる勇気と入力して検索しています)

[Evernoteと連携する方法]

2007-2016 ClickAssist

2007-2016 ClickAssist設定 > 出力・連携 > Evernote投稿 を選択します。

※Evernote Plus か Premiumメンバーのみがメール転送できます。

Evernoteに投稿する設定をします。

2007-2016 ClickAssist

2007-2016 ClickAssist- メールアドレス:Evernoteアカウント設定にある、Evernoteにノートを送る際に使うアドレスです。

- 投稿ポイント:どのタイミングでEvernoteに投稿するか設定できます。ちなみに送信ごとに新しいノートができちゃいますので注意が必要です。

- 題名:メディアマーカーからの投稿であることをわかりやすくするといいと思います。

- 投稿するノートブックのタイトル:Evernoteに先に専用のノートブックを作ってから、同じ名前でここに設定してください。

- タグ:これもノートブックのタイトルと同様に、Evernote上に先にタグを作りましょう。

こうすることで、本の情報を簡単にEvernoteに保存できます。本の写真やタイトル、著者、出版社情報などが入力することなく転送されますのでうまく利用すると作業を簡略化できると思います。

ただ僕の場合、WEB上のサービスは徐々に使わなくなっていくんですよね。いろいろな情報を管理する中で、情報の一元化をするというのがひとつのテーマになっています。

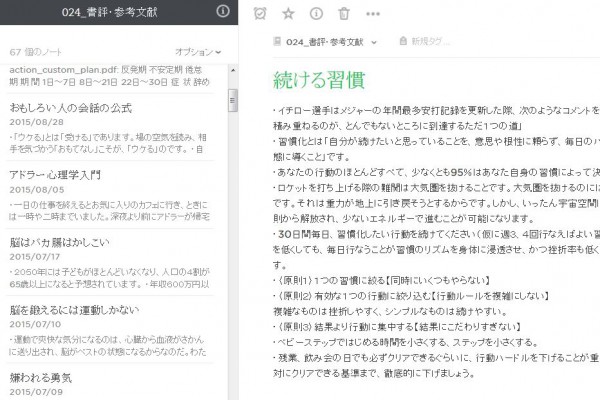

Evernoteを使う

最後にEvernoteを利用する方法。まずは読みたい本や読む本をリスト化します。そのとき読みたいと思った本は(僕の場合)次の日にはほぼほぼ忘れていますので、しっかり情報を外部脳に保存します。

読みたい本はひとまず、「Evernote Web クリッパー」を利用して保存しておきます。

Copyright 2016 Evernote Corporation. All rights reserved.

Copyright 2016 Evernote Corporation. All rights reserved.Webクリッパーというのは簡単に説明すると、Web上の情報をエバーノートに手軽に保存できるサービスのことをいいます。お気に入りの情報をそのまま保存できますので、設定しておくと便利です。

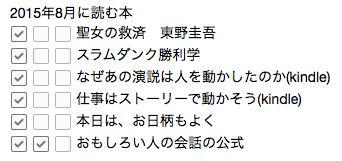

そして、読む本をリストにします。リストにする際に便利なのが、エバーノートのチェックボックス。これを入れておくと読んだか読んでないかが一目でわかり、管理しやすいです。

僕の場合はチェックボックスを3つつくっています。読了、書評、ブログの3つでチェックすることで作業漏れを防ぎます。

Evernoteの利点はアナログもデジタルも含めて自由に情報を入れて一元管理できることです。直接メモを書いたり、手書きのメモをスキャンしたり、本の一部の写真をとって保存したりもできます。

こんな感じで本ごとにノートをつくって保存していきます

こんな感じで本ごとにノートをつくって保存していきますさらに使い方として、電子書籍化(自炊)するという使い方もあります。僕も最近は本の自炊をしてEvernoteにそのままいれています。見ることはそれほどないですが、外出先でもいつでも参照でき安心感があります。

まとめ

管理についてはいろいろな方法があると思うので、各人が適切だと思うものをやっていただければと思いますが、僕の場合はエバーノートに落ち着きました。WEBサービスにもアナログにも利点がありますので、それぞれの長所を使いながらEvernoteを使い倒すのがよいのではないかと思います。