前提として、僕自身は不動産業に携わったことのない素人です。大学は建築学科ですが、宅建の試験で役に立つ科目は一つもない(強いていうなら、免除科目のラスト問題は多少建築の知識ですが、簡単なので影響しない)ので、素人と言ってよいでしょう。

そんなズブの素人ですが、3ヶ月で合格することができました。宅建は勉強法を間違えると非効率なので、効率的に学ぶ方法を僕なりに解説していきたいと思います。

目次

受験結果

まず、僕の受験結果ですが、

民放8/14

宅建業法18/20

法令上の制限7/8

その他関連知識8/8

合計41/50

おそらく37~38が合格予想なので、余裕を持って合格することができました

民法は正直低い点でしたが、そのほかでしっかり取れば合格できる試験なので、予想通りですね。

独学で合格するための5つの方法

①計画立てをする

勉強の順番がとても大事になります。

宅建は大きく4科目に分かれるんですけど正直、民法だけが難しくて、他は簡単です!!

民法も問題的に難しいわけじゃないんですけど、法改正とかがあって、過去問じゃ対応できない問題が多く出てしまうんですよね。なので民法で点を稼ぐことは結構難しいのが現状。2020年12月27日の試験でも、見たことのないような(これ宅建の試験?)っていう問題も出題されました。

だから、他の3科目で満点近く取ることが、宅建合格の鍵になります。民法が14問でその他で36問なんで、民法は半分ぐらい取れれば全然OKです。民法で死んでしまって、3点!になってしまった、ただそれでも合格できるんで、民法にのめり込まないように注意してください。

計画立てのコツとしては、まずは宅建業法から取り掛かることですね。

宅建業法はやれば1週間で合格レベルになれます。あとは記憶の維持が大事になるので、サクッとやって、スタートダッシュを決めてください。

ちなみに、僕の勉強法は、後から詳しく説明しますけど

テキストをノートにまとめる

分野別過去問を3周

12年過去問を2周

以上です。この勉強をただひたすらやりました。

②テキストは必要最小限にする

いろいろなテキストがあるんで迷うと思います。どれも素晴らしいので、どれでも大丈夫です。

必要なのは、テキストと分野別過去問、あとは必要に応じて12年分の過去問です。予想問題集とか模試は不要です。

僕が買ったのはこちらの3冊。

この本のいいところは、分冊かできるので、持ち運びがしやすいこと。あと、分野別の過去問が、左の見開きに問題、右に回答なので、サクサク進めやすいのも特徴です。

本屋さんに行くといろんな本がありますが、正直どの本もそれほど変わらないと思うので、まずはこれだ!っていうのを決めて、それを信じてやり続けましょう。(フィーリングで選んでOK)

あとは、

必要に応じてYouTubeを見るのもありです。最近、無料でわかりやすい動画がたくさん上がっているので、勉強の参考になると思います。

例えば、わかりやすさNo.1の宅建講座【ゆーき大学】

とかはわかりやすいんじゃないかなと。

こちらにゆーき大学の活用方法をまとめました。

神ノートっていう教材が売ってたりするんですけど、それを買うか買わないかはお任せします。自分でまとめることができるなら買う必要性はないのかなーとは思いますが、お金に余裕があって、時間短縮したい人は、買ってみるのもいいかもしれませんね!(僕は買ってません)

③勉強時間を記録して、モチベーションを保つ

Googleのスプレッドシートを使って勉強時間を記録しました。

宅建は200〜500時間勉強すれば受かる試験と言われています。幅は広いですけど、勉強時間さえしっかり確保すれば受かる試験。そこで大事なのが勉強のモチベーションを保つことだと思います。

3ヶ月前から勉強スタートするのであれば、90日×毎日4時間だと、360時間

毎日4時間ぐらい勉強するスケジューリングをしましょう。

僕の場合は、朝の時間をしっかり使いました。

朝6時30分から9時30分まで3時間勉強して

あとは夜1時間やる

というスケジュールで進めました

科目ごとの勉強時間は

民法が135時間

宅建業法110時間

法令上の制限90時間

その他関連知識が45時間

合計380時間

横に達成率を書いて、今何パーセントなのかを確認しながら

モチベーションを保ちました

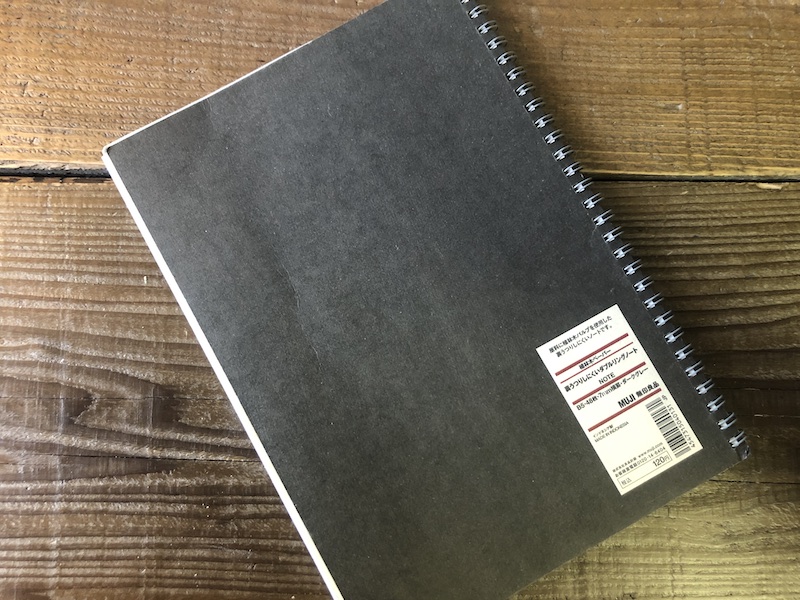

④1冊のノートにまとめる

勉強で使った無印良品のノート

勉強で使った無印良品のノートこれ、すごい大事なんですけど、テキストがいらなくなるぐらいの濃厚なノートを作りましょう。このノート1冊を見れば過去問が全て解けるというノートを自分でまとめてください。このノートがすごい力を発揮します。

市販のテキストってぶっちゃけわかりずらいんです。うまくまとまっていない。だからテキストを読んで、過去問やって、テキストを読んでってやってると正直効率が悪い。ぜひご自身でこれがあれば大丈夫!というノートを考えながら作ってください。A4かB5(50枚/1冊)が1冊あれば、全部まとまります。

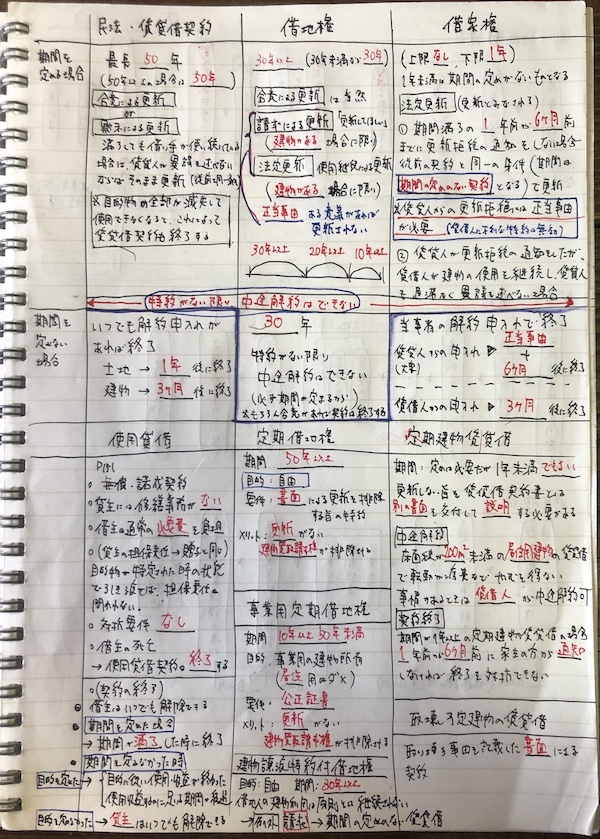

特に表や図を多用して、わかりやすくまとめる努力をすること。文章じゃ覚えられないけど、表や図にすることで体系的に覚えられるので暗記がスムーズにできるます。

例えば、

賃貸借契約と借地権と借家権 そして、使用貸借、定期借地権、事業用定期借地権、定期建物賃貸借とか出てくるんですけど、そこって本当に覚えずらいんですよ。

ただ、ノートにまとめたらこれだけです。

賃貸借契約と借地借家法をまとめたノート

賃貸借契約と借地借家法をまとめたノートこれを覚えればいいです。

これをテキストでみると、20ページ分ぐらいあるんですよね。これを読むのたいへん。

できればノートは、覚える部分を赤字にして、赤シートで記憶強化できるようにしておくといいです!

⑤語呂合わせを作って覚える

僕は、39個語呂合わせを作りました。いろんな本とかYouTubeを参考にした部分もありますけど、ないものは、自分なりに作ってみましょう。語呂がすごい力発揮します。

語呂って覚えてしまえば忘れないんで、強力なんですよね。おっ、この問題は、この語呂を思い出せばいいんだなっていうのがスラスラ出てくると、楽勝で解けるようになります。

ぜひ、これ、語呂でなんとか覚えられないかな?っていうのを、ノートにまとめるときに、考えてみてください。

宅建は戦略があれば素人でも合格できます

はい、ということで、宅建を独学3ヶ月で合格する5つの方法を

紹介させていただきました。

宅建は国家資格の中では難易度が低いとはいえ、合格率は15%ぐらいの試験です。

ぜひ勉強を始める前に、戦略を練ってスタートされることをお勧めします。

この記事が皆さんの合格に少しでもお役に立てれば幸いです。